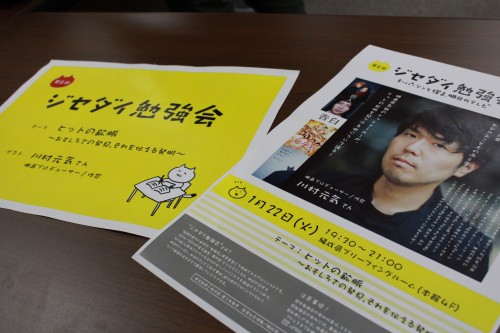

映画『告白』から、小説『世界から猫が消えたなら』まで。 人気映画プロデューサーが明かす、 ヒットに至る創り方。 :川村元気

『電車男」『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』…これまで数多のヒット作を手がけ、日本映画を牽引し続ける若き映画プロデューサー・川村元気さん。昨年10月には初の小説『世界から猫が消えたなら』を上梓し、2013年本屋大賞にもノミネートされています。 世代を超えて多くの人の心を動かす作品は、いかにしてつくられているのか。2010年に公開され、第34回日本アカデミー賞で4冠を達成した映画『告白』のエピソードから、そのヒットの秘密に迫ります。

川村 元気 (カワムラ・ゲンキ)

1979年生まれ。映画プロデューサーとして『電車男』『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』などを製作。2010年、米The Hollywood Reporter誌の「Next Generation Asia 2010」に選出。2011年には優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。著書に『世界から猫が消えたなら』(マガジンハウス)がある。

神原 一光 (カンバラ・イッコウ)

1980年生まれ。NHK放送総局 大型企画開発センター ディレクター。主な担当番組に「NHKスペシャル」「週刊ニュース深読み」「しあわせニュース」「おやすみ日本 眠いいね!」。著書に『ピアニスト辻井伸行 奇跡の音色 ~恩師・川上昌裕との12年間の物語~』(アスコム)、最新刊は『会社にいやがれ!』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。

テーマの「発見」だけでは、企画はヒットしない

神原 今日は映画プロデューサーとして、そして最近は作家としても大変目覚しい活躍を続けている川村元気さんをお迎えします。川村さんの企画の立て方や考え方から、何かヒントを得られたらと思っています。まずは、どんな意図を持って映画の企画制作に臨まれているのかを教えてください。

川村 僕は「作る」ということと「伝える」ということの意識を、うまくバランスを保ちながら映画を制作するよう心がけています。まずは、「作る」ということについてお話しします。

映画プロデューサーは、言ってみれば「シェフ」のようなものです。どんな素材(原作・物語)を、どんな調理方法(脚本・監督・キャスト)で、どんな盛りつけ(宣伝)でお客さんに届けるのか。組み合わせの最適解を探して、コンセプトを固めていくことこそが「企画」だと思っています。

映画の成功要因は、「ベストセラー原作だからヒットした」「有名俳優で固めたからヒットした」「有名監督だからヒットした」など、ひとつの理由で語られがちです。だけど、ベストセラー小説を原作にしてもコケたり、有名俳優や監督を起用しても失敗したりという例はたくさんある。だから「どう組み合わせるのか」を考えることが、映画プロデューサーにとって最も重要なことで、1番面白いところだと思います。

そしてもう1つ、僕が企画の原則にしているのが、「発見×発明」です。「発見」はおもしろい物語やテーマを、文字通り発見すること。これが大事なのは言うまでもないんですが、そこで止まってしまってはダメで、どうやってその発見を映画的な魅力に昇華していくのか、つまりどうやってその発見を“伝える”のか、その方法を「発明」する作業が必要だと思うんです。この「発見」と「発明」をどう掛け合わせるか、ということが作品のヒットにつながってくると考えています。

神原 「思いつき」を「企画」に育てていく技術を教えてもらっている気がします。作ることが得意でも、それがお客さんに伝わらなければ意味がないですし、ここでいう「発明」というのは、演出の切り口だったり、描き方だったり、語り方ということに置き換えられるのかなと思いますね。

おもしろいことを、「おもしろそうに」伝える技術

神原 川村さんが製作に携わり、2010年に公開された『告白』の話を伺いましょう。企画の段階で、どうして川村さんは『告白』を取りにいったんですか。あの小説は湊かなえさんのデビュー作で、発売当初からクローズアップされていたわけではなかったですよね。

川村 うーん。これは理屈で説明するのが難しいんですが、前提としてあったのは、初めて読んだときに、作品から「世に出てやるぞ…」という怨念というか執念を感じたんですよね。これは感覚レベルの話ですが、こういう、クリエーターが物語に宿した執念を僕はすごく大事にしています。そしてこの原作には、映画のヒットに必要な、普遍性と時代性が両方あると思ったんです。

普遍性という意味では、「恐怖」を感じました。それはJホラーのような、井戸から髪の長い女が出てきたりとか、青い顔の男の子が階段から下りてきたりとか、そういう種類の恐怖とは別種の恐怖です。人を殺しても全く悪気がない中学生や、その親、そして、その中学生に復讐する女教師……本当の恐怖ってこういうことだなと思って。

時代性という意味では、学校ですね。あれほど荒れた学校は少数だと思いますが、取材をすると、確かにああいう学校は存在します。世の中には「学級崩壊」というキーワードだけはありましたが、その実際を覗き見したいというか、ああいう学校がどういう場所なのかを知りたい気持ちは、誰もが持っているんじゃないかなと思ったんです。

第34回日本アカデミー賞4冠を達成した映画『告白』

第34回日本アカデミー賞4冠を達成した映画『告白』

神原 でも、このようなきわどい内容の作品を、ご自分の感覚や考えを損なわず、実際に上司やもっと上の承認を得て企画を進行させることになったわけですよね。

川村 これもやっぱり「伝える」ということになるんですが、企画に落とし込むという意味では、僕は「書く」という行為がすごく大事だと思っています。

たとえば自分がある本を読んで、「おもしろい!」と思ったとする。そのときに、その本のどこに心が動いたのかをA4の紙1枚に書いてみると、長く書けるものもあれば、全然書けないものもあったりして。ここでどれくらい書けるかがポイントなんです。実際に書き出すことで、頭の中にあるおもしろさと、アウトプットしたときのおもしろさには相当の差があることに気づく。説得していく段階では、自分が文章や言葉にして伝えることが相手にとってはすべてです。だから、企画を具体化していくうえで、書くことで作品の魅力、もしくは弱点を発見していくプロセスが必要だと思います。

神原 そのときに、自分が「おもしろい」と思ったことと、みんなが「おもしろい」と思うことって、やっぱりどうしてもズレがありますよね。ヒットと自分のやりたいことが必ずしもつながらないというか。そこの折り合いはどのように考えているんですか?

川村このあいだ「日経エンタテインメント!」(2013年2月号)で秋元康さんと対談させてもらったときにそれが1番のテーマになったんですが、結論はすごくシンプルで。やっぱり、やりたいことに理屈をつけるしかないんですよね。

基本的に、自分がやりたくないものをやって当たる可能性は低い気がします。だから、自分が面白いと思ったことを、目の前の監督やキャスト、そして上司に「こんなにおもしろいんです」と説得する作業がどうしても必要になる。そこで「つまんない」と思われたら、その先のお客さんには到底届くはずがない。

おもしろいと思うのは自分の発見ですが、そこからその気持ちをどう分析し、理論化するかが「発明」で、その先の説得行為として企画書やプレゼンテーションがあると思います。『スーパーマリオブラザーズ』で言えば、1面や2面でゲームオーバーする企画は、たぶん企画として単純に弱いんですよ。だからそのときは素直に諦めるし、上司をバロメーターだと思ったほうがいいというか。僕が闘っているのは目の前の上司じゃなくて、その先の100万人200万人を相手にしているので、目の前の説得作業はそんなに苦ではないと思うようにしています。

とはいえ、その熱意は「やりたいこと」からしか生まれないと思うので、「自分がやりたいことにどう理屈をつけていくかが大事」ということでしょうか。

神原 なるほど。それは目標を高く設定しているからこそというか、志の高さが為せる技ということですかね。

川村 うーん。でも、個人の実感以上のものってないじゃないですか。たとえば自分が映画好きで、こういう物語を映画にしたらおもしろいと思う気持ちがあったとしたら、それってどこまでいっても一映画ファンとしての感覚だと思っていて。だから、自分一個人の感覚がきっと大衆とつながっているのだと信じるしか、道はないという気がするんですよね。

小説にしかできないストーリーテリングとは

神原 映画プロデューサーとして、『告白』の後も『悪人』『モテキ』『宇宙兄弟』『おおかみこどもの雨と雪』など、多くのヒット作を手がけてきた川村さんですが、今年は初の小説『世界から猫が消えたなら』を刊行し、「2013年本屋大賞」にもノミネートされています。ぜひ、最後にその話を。

川村なんで映画の人間が小説を書いたのかとよく聞かれるんですが、きっかけとしては、日常生活の中でこの小説の基本コンセプトを見つけたということがあります。『世界から猫が消えたなら』は、余命わずかの郵便配達員が、悪魔との契約によって自分の大切なものと引き換えに1日の命を与えられていくというお話なんですが、そのコンセプトは日常生活の中で僕が感じた違和感をベースにしています。

僕はおととし携帯電話を落としたんですが、そのとき公衆電話で電話しようと思ったら、親や友達や仕事先の番号を、まったく覚えていない自分に気づいた。つまり、使い始めてたった10年ぐらいのものに、自分の記憶や絆を丸ごと預けていることに気づいたんですね。一方で、その直後に電車に乗っていたら窓の外に虹を見つけたんです。僕が感動して「みんな見てるのかな」と思って車内を見渡したら、全員が携帯電話を見ていた。これはなかなかすごい景色だなと思いました。些細な日常の一場面ですが、そういう体験から、「何かを得るためには、何かを失わなくてはならない」というテーマの作品をつくりたいと思ったんですよね。

この感覚は、自分が映画を編集していく体験そのものでもあるんです。例えば、非常によく撮れたシーンを2つ並べて編集するときに、1つずつ見ると素晴らしいんだけれど、2つ並べるとどちらもよくない、ということが頻繁にあります。僕はそういうときに必ずどちらかを切ろうと言います。

なぜかと言うと、切ることによって生まれるなにかがあると思っているからです。編集の作業では本当にやりたいことを見つけたり、大事なことの優先順位を見つけることが大事なんです。その中で苦しみながらたくさんのシーンを消していくことで、残ったシーンの強度が生まれていく。そういう自分の編集のときの体験を物語にできないかなとも思っていました。

こうしてできあがったこの小説のテーマは、本当に僕の日常的な感覚、「消してみることで、価値が生まれる。失うことで、大切さが分かる」ということそのものなんです。

小説を書いたもうひとつのきっかけは、小説家の吉田修一さんと一緒に仕事をしたことでした。『悪人』で吉田さんに映画の脚本を書いてもらう過程で、小説と映画の表現の可能性がまるで違うなと感じたんです。そのなかで、「小説にしかできないストーリーテリングとは何か」ということを考えるようになりました。

例えば、「世界から猫が消えた」という表現は、文章なら一行で済みます。読者がその一行から、その世界を想像してくれるからです。一方で、その世界を映画表現として伝えることはとても難しいんです。言い換えれば、受け手が想像して作ってくれる小説の表現と、ある程度具体がある中で作るしかない映像の表現という、両者の大きな違いを「発見」したんですね。

その小説のアドバンテージを使って物語を作ることが、1つの「発明」になるのではと思ったんです。ただ、自分は映画の人間として、その小説的なコンセプトや設定のなかに、どうやって映画的なモチーフを忍び込ませるかということを考えて、この小説を作っていきました。

その映画的なモチーフでいうと、寓話的な語り口で世界の真実を説くというやり方を採用しました。たとえば『エターナル・サンシャイン』という映画は、別れた恋人の記憶を消すことで、いかに自分がその人のことを愛していたのかということに気づいていく逆説的な物語だし、『ビッグ・フィッシュ』という映画は、亡くなる直前の父親のほら話に嫌々つきあっていくなかで、自分が父親のことをいかに愛していたのかに気づいていく。そんな「逆説的に真実を説く」寓話がイメージの中にありました。

でも今回、小説を書くことによって、映画のアドバンテージにも気づかされました。まず、小説では音を鳴らせない。映画『告白』のときも実感したんですけど、実は人の心の大部分は、映像じゃなくて音響によって動いていて。でも小説ではそれが使えない。もうひとつは単純に、人間の生身の肉体が躍動するというのは、それだけでいろんなものを超越してしまうことがある。小さい子供が走っているだけで、前後のシーン関係なく泣けちゃったりする。そういう表現はやっぱり映画にしかできないんですよね。

だから、今後映画をつくっていくうえでも、その映画のアドバンテージに対して、いかに自覚的に作っていくのかが、自分の課題だなと思っています。

神原 お話を聞いて、川村さんは、企画を本当に考えに考え抜いて作っているんだなと思いました。ヒットの鉱脈なんて、そう簡単には見つからないから、考え抜くのは当たり前なのですが、まさかここまで考えているとは…。心が動かされたことを「書き出す」という行為、その連続から企画が発見され、発明されていくのですね。ものすごく刺激的なお話でした。今日はありがとうございました!

![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)

![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)

![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)

![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)